读研那会儿上陈杰老师的课就对这个词爱得不行,来讲讲波德莱尔在城市重构的年代如何通过flâneur理解与构建“现代性”,去小红书化的people watching和citywalk如何为人类搭建了解城市历史与人文的桥梁,当代的我们应该如何重新理解现代性。

flâneur和波德莱尔:巴黎城市改造的见证者

flâneur的词源不赘述,链接里可查。意为城市漫步者,它的阴性是flâneuse,所以喜欢城市漫步的男的叫flâneur,女的就叫flâneuse。flâneur是一种闲来无事、从早到晚、从里到外欣赏城市之美的state of mind。

要重点讲的是,虽然flâneur这个词汇在波德莱尔生活的19世纪之前就为人所用,但这个词如今之所以在美学、社会学、文学、心理学、哲学等学科都被赋予重大意义,就是因为波德莱尔在19世纪法国城市大进步的年代,在他的文学和诗歌中重点讨论了flâneur的概念。

1848年法国二月革命结束后,拿破仑就任命了一位城市改造官Georges-Eugène Haussmann来对当时的巴黎城市大街小巷店面公园等城市景观基建进行大改造,如今的巴黎街道仍保留着许多当年的改造特征:大宽马路、3-4层的楼房、整齐干净的街道、宁静祥和的郊县,难以想象在Haussmann大改造之前,巴黎还是一副中世纪模样,被人当作罪恶之都,是疾病和蛇鼠虫蚁的大本营。

插播:大家都喜欢玩法国人爱投降的梗,但实际上法国人爱投降,是因为他们真的很珍视他们的城市、文化和历史,这段大改造之后不久就迎来了一战二战,而法国山区里有许多至今仍被封禁不允许人进入的地方都还埋藏着未理清的地雷,可想而知法国人实地感受到的战争对他们所珍爱之事物的摧毁有多么震慑。

波德莱尔(1821-1867)就生在这样这个大改造年代。他在青年时期震撼地见证者他从小熟悉的“家”被摧毁、重建成他不认识的模样,亲历着巴黎城市化、现代化的历史。于是flâneur这个词就被波德莱尔借用、衍伸,带有了前文所述的丰富含义。但flâneur的含义远不止词典所说的那么简单。

flâneur和波德莱尔:万花筒般扑面而来的意象,美妙的城市化进程,美丽的城市探索

在波德莱尔定义flâneur的原文《The Painter of Modern Life》中,他给flâneur加了好几层定义:

- 在动作上:flâneur需要“漫游”(wander),需要“观察”(spectate)

- 在情感上:flâneur需要“激情”(passionate),需要“好奇”(curious)

- 在位置上:flâneur需要中产或高于中产;需要位于动态潮汐之间、伫立在人群的中心

从这几个角度来暴力解读,要成为一个合格的flâneur,首先需要有漫步的能力与体力,其次需要有无比的热忱与洞察力,最后也是最重要的,ta需要有钱有闲,需要有小布尔乔亚的味儿,需要在大众人群中脱颖而出。

但这一系列的解读都需要被放置在一个特定的语境下,否则失去了参照的事物哪怕再有意义,它也没有意义了。波德莱尔的flâneur,参照语境很自然地被放置在了工业化、城市化的资本主义和消费主义大背景之下。这样理解当然更顺畅——

资本主义带来了城市的革命性进步,城市像烟花一样绽放着新颖的事物和钱财,当然也带来了阶级的重构机会,越来越多的新贵蹊跃至更高阶级。有更多的人,也有更多人有了更多的钱、有了更多的时间,他们便有了足够的资本去探索美妙的现代化城市,去欣赏漂亮资本主义面纱下的街道、商店与公园,去消费货物的同时,也消费美。

于是当flâneur的概念被波德莱尔发扬光大后,那段时间巴黎的街道遍布着从楼阁中走出来品味全新人生的flâneurs,执意要欣赏这座城市的新兴美。

flâneur和波德莱尔:城市和脏污,理想和现实的对抗,现代主义悲剧,敏感人的流亡

波德莱尔想让flâneur上文的意义世俗化吗?不管他想不想,他做到了。不光巴黎大街上都布满了他笔下的flâneurs,随后的几十上百年,重构与研究现代性的文学家、重构与研究印象主义的艺术家,都借由flâneur这一飘忽自由欣赏美的姿态,来重新定义新的美。

但鲜有人知的是,波德莱尔创造如此意义的flâneur,并不是为了赞颂它。这里要回到【1】讲的,巴黎在经历Haussmann大改造之前,究竟是什么样?城市扩张、人口激增、交通拥堵、霍乱爆发,这一切都指向了“资本主义发展太快”而“城市基建完全不足”的矛盾,所以人们才会呼吁进行改革。可我们当代人并没有像波德莱尔那样亲历这一段改革,我们只知道主要矛盾已经被解决了——城市建成了,奥斯曼式的建筑风格定型了,巴黎漂亮了,然后呢?没有人在管小小的个体内部的矛盾。

波德莱尔说,“巴黎在变,而我的忧郁却纹丝不动!”

一切的痛苦,都来源于波德莱尔无法与现实和解。在城市大改造之前,波德莱尔已经在老巴黎生活了32年,而后他的人生,经历了长达14年的城市改造。这对于大部分一直生活在早已完成大部分城市化进程的我们来说是难以想象的。波德莱尔无法承受身边的巨变,也无法急速与其和解,于是只能通过写作来抒发悲苦,才创造出《恶之花》这样震慑文坛的现代诗集。

flâneur这个概念被波德莱尔提出并拥有了【2】的世俗意义,只是因为波德莱尔在描绘现实。可卒读《恶之花》之后人们便会发现,波德莱尔对城市的痛恨、对改造的失望、对单一审美的抗拒,也全都体现在flâneur上。flâneur背后的城市大改造,意味着“同样”:

- 充斥整个巴黎的同样的污秽、建筑

- 同样的人(新兴的bourgeoisie,也就是这些穿得一模一样、做着一模一样事情的flâneurs)

- 同样的单调无趣的生活方式与审美

城市化进程在构建新的美的同时,也在消灭旧的美——单调与重复是真正的丑恶,而现代工业用它杀死了真正的美。(本人痛恨上海的核心原因)

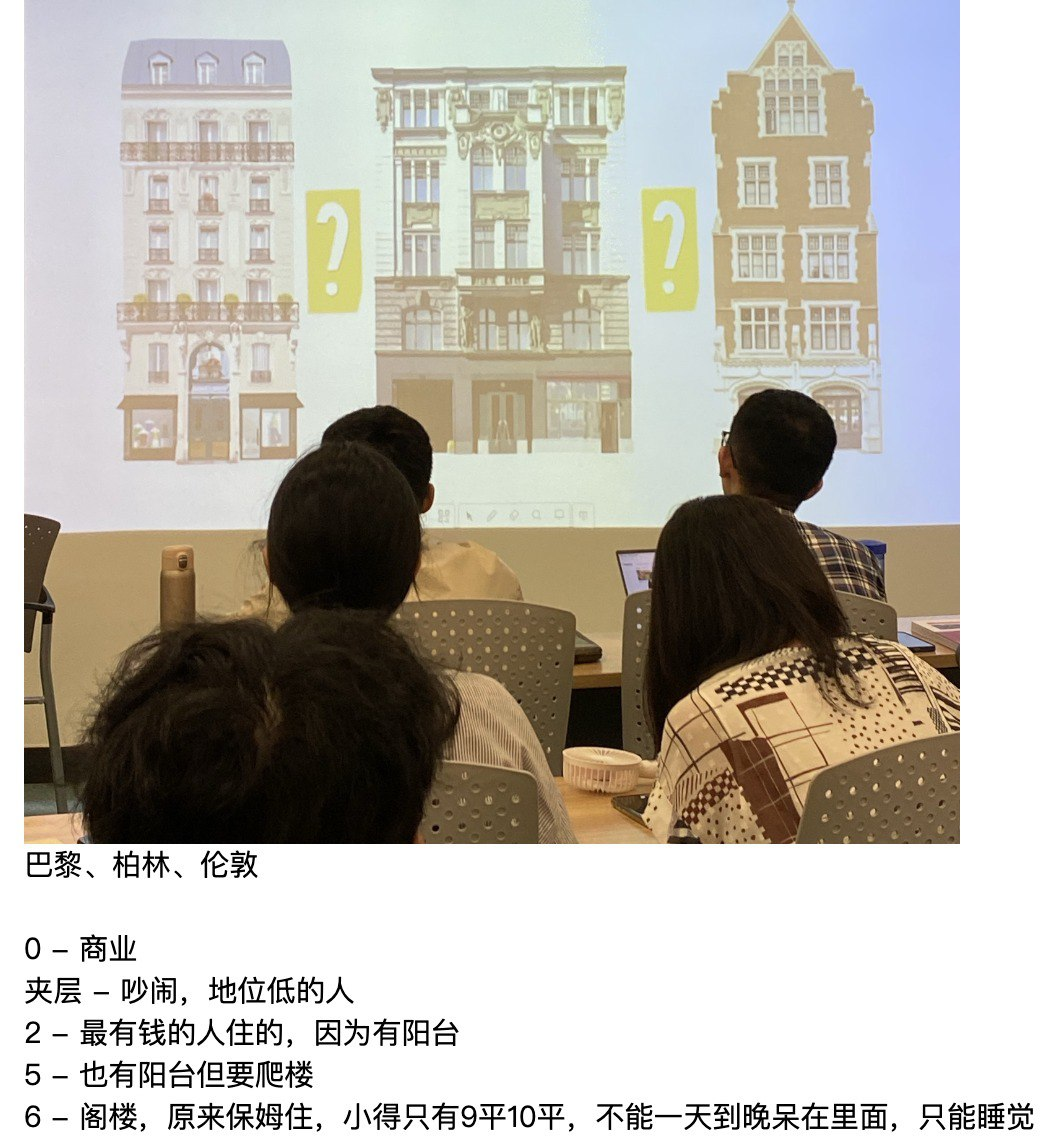

因此波德莱尔真正活成了一部现代主义悲剧——世界在变,可他一点没变。忧郁是城市的病症,而被生活打败的诗人的想象与纪实才是解药。波德莱尔想象:在诗歌里他只能缩在自己位于6楼的阁楼里眺望夜空中的巴黎,让自己浮升在烟尘和尾气中接近繁星,他想象底下的世界是一条趋同的河流,所有无聊的人都是河流的水滴。波德莱尔探索:在凌晨三四点波德莱尔走上全新的静谧的巴黎街头,才能看到这座母城真实的模样;在天气晴好时,波德莱尔会走入乡野村落,去接触真正的属于他的、属于大众的人民和风景,才能知道那个社会真实的模样。

什么是现代性?波德莱尔是现代性,flâneur是现代性,痛恨城市的我、厌恶网红景点的我、为十八梯等重庆老地方被改造而痛哭的我是现代性——“现代性是偶然、短暂、艺术的一半,另一半是恒定。”

flânerie和citywalk:当代的我们为什么要走路和观察?

flânerie是flâneur的名词变形,专指城市漫步这件事。flânerie在人们喜闻乐见的巴黎城建年代是一件潮流之事。而后我们进入20世纪,一战二战冷战把世界切了一道口子,工业革命以前所未有的速度持续开展,人们开始像齿轮一样运转、组成世界级的工厂和战车,城市进程发展得七七八八之后,也无人再管。在这样的时代背景下,flânerie这种强调休闲的阶级性动作,就逐渐淡出历史舞台了。

可近十几年flânerie和小红书上大火的citywalk的概念正在逐渐回到公众视野。核心的原因或许是the Internet,当代所有事物的变化似乎都能多少被attribute到互联网上不是吗?

一方面互联网给许多人提供了迈入中产阶级的门槛,人们有了更多金钱把自己包装成一个合格的flâneur。互联网也给人带来了无尽的疲惫,人们反而开始渴望flânerie所承诺的休憩。另一方面,互联网行业带来的流行文化大爆炸,也很大程度反过来影响着人们的审美和需求。通过网络媒介,世界各地的content都能被输送到我们的手机上,我们被engagement-enhancing algorithms托举——因为我们能看到更多更优质的内容;我们也被它侵害——因为我们想成为那些优质的内容。

flâneur和flânerie的条件和定义,于是乎很快被citywalker和citywalk填补、满足。citywalkers在网上提供了很多很好看的内容、有趣的路线,因为flânerie的出发点就是为了感受城市的脉络——我们聆听城市的声音、呼吸城市的空气、丈量城市的道路、触摸城市的骨骼,我们捡拾失落的记忆、留存下穿越时间和空间的宝藏。用这样的方式我们走入城市的心,就好像是在了解一个爱人,抚摸他的汗毛与伤口、询问他的前世今生,为他作记,然后这些我们满怀着爱与虔诚捕捉的文化与历史,就能深深地被烙印在我们装了万亿信息的脑袋里,烙印在布满杂乱信息的互联网上,被看见、被珍藏。citywalk似乎就这样成为了爱的表达形式。

与此同时人们在工作日重新上街,踩着Salomon鞋,穿着Lululemon,拿着富士X100V(现在是抢不到的X100VI了、),向全世界证明着自己是合格的中产、是有趣的灵魂、是伫立在人群中脱颖而出的人;人们发小红书,取着博人眼球的标题,吟唱着“上海的松弛感谁懂啊”,好成为优质的内容;人们涌入“人文”摄影,却只晓得把镜头对着疲惫的劳动人民一顿拍,取一个名为“人间”的标题,就好交差。citywalk当然很快被资本主义同化。

flânerie和citywalk的二象性或许早就被波德莱尔指出。在阶级层面,这两个术语背后都包含了浓重的阶级含义。有钱有闲能意味着什么?意味着向下俯视的权利。在存在层面,若所有人都对“新”趋之若鹜,那“旧”将不复存在,新的“新”也只会陷入波德莱尔所憎恶的重复漩涡之中,人们为“新”所做的一系列事,也都只会变成表演,变成观察-被观察、索用-被索用的关系。爱,或许也将逐渐变成一种表演,变成被抛洒在公域平台的文字和照片,变成逐渐失去独特意义的普通信息,因为它不再有机会被留驻、被看见。

所以,我们为什么要citywalk,这个问题实质上是在问,我们为什么想看,我们为什么想被看见。现代性所描绘的那种“骑墙”的感觉,半步跨出去,却怎么也收不回来、怎么也踏不出下一步的踯躅,那种当宏观叙事下的主要矛盾已被解决、而我们作为独立的个体却被困在这样高速运转的机器里挣扎的痛苦,在citywalk的现象里也初见雏形。我们在citywalk的时候,想看见城市,也想被人看见;我们想爱城市,也想被人爱;我们分出了时间和金钱,或许也挖空了心里某处迟欠的珍宝吧。

citywalk爆火后已经整出来许多闹剧,话题的热度早已大不如前。不知道为什么紧接着下一个爆火的是徒步,也许那也是一种波德莱尔传承的生活方式——城市和人都千篇一律,自然手掌心的山水才是真实,独自探索去资本主义化的空间,才能拿回属于自己的时间。